宗像靖彦クリニックでは、健康生活に必要なあらゆる情報発信をしております。

もっと詳しくお聞きしたい事や、他に知りたい内容などございましたら、スタッフにお伝えください。

リウマチリウマチ友の会講演会要旨 「国家存亡をかけた医療サービス」2017.11.01

I)日本の医療制度の危機的状況について

わが国では少子高齢化に伴い医療制度の根幹が揺らいでいます。日本の国家予算は年間97兆円ですが、年間の医療費は42兆円に膨らんでいます。国家事業として国民皆保険制度を施行していますが、この制度は「おたがいさま」という互助の精神に基づいた制度です。保険料を納めてもそれを使わない健康な納税者がたくさんいることで成立しています。日本の医療費の53%は70歳以上の高齢者の医療費として支出されています。この医療費の捻出に貢献しているのが、「納める保険料>支出する医療費」を実践している20歳~60歳の国民です。日本の人口ピラミッドは釣り鐘型を呈しており、今後、高齢者の医療費を支える20歳~60歳の就労人口が減ってきます。現在のような質の高い医療サービスを制度として維持することは、たとえ消費税を増税したとしても不可能な状況です。つまり、保険料徴収額を増やすこと(納税者を増やすか納税額を増やすかということ)のみならず、医療費の支出を防ぐことも行ってゆく必要があるのです。日本の医療制度崩壊を防ぐ唯一の方法は、医療費支出を可能な限り抑えながら、国力を蓄え、200年かけて人口ピラミッドを適正化してゆくこと以外道はないのです。

II) 日本の医療実態

現在の日本の医療実態をチェックしてみます。日本人の平均寿命は平成25年の調査で女性が86歳、男性が80歳です。一方、自立して生活できる「健康寿命」はどうでしょうか?女性が74歳、男性が71歳です。つまり、日本人の晩年10年間は介護を必要とする人生になってしまうのです。当然、認知症や寝たきりが多くなります。全世界を見渡しても、平均寿命と健康寿命のギャップについては、日本は群を抜いて大きい国なのです。ちなみにアメリカでは平均寿命と健康寿命のギャップは8年、ドイツは7年、高福祉国家ノルウェーも7年です。前項で述べたように、日本の医療費は70歳以上の高齢者に53%が支出されています。医療費の大半はこのギャップ、すなわち健康寿命を維持できなくなった期間に出動されているのです。日本の医療費出動実態から見ると、寝たきり状態になった後に支出される事後処理型医療とも言えます。

次に、日本人の死亡原因を調べてみましょう。昭和20年代の死亡原因の第一位は結核でした。幸いなことに、抗生剤の登場で、死に至る病だった結核を克服することができました。そして現在の死亡原因上位は、癌、心疾患、脳血管疾患、肺炎です。癌は人体を構成する細胞の細胞分裂ミスコピーから発生します。生物であれば、細胞分裂のミスコピー蓄積は避けられません。癌死は「生物死」として加齢とともに増加することは統計上必然的なリスクとみなされます。心疾患・脳血管疾患は高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を基盤に発生します。これらのリスクは現代の医療で克服しなければなりません。肺炎は寝たきりや誤嚥で発生し、死に至ります。寝たきり状態の原因は、脳血管疾患・筋力低下・骨粗しょう症・関節リウマチ・認知症であることがわかっています。これも克服しなければなりません。このように見てくると、生活習慣病の改善や、寝たきり状態にならないようにすることで、健康寿命延長が担保され、平均寿命とのギャップが埋まってくるであろうということがわかります。

70歳以上の高齢者に対して出動する莫大な医療費の芽は、生活習慣病によって膨らんでゆくのです。ということは、この芽は、「納める保険料>支出する医療費」を実践し日本の医療制度を支えている20歳~60歳の世代のうちにすでに発芽しているのです。65歳以上の国民における医療費出動の36%は循環器系疾患、10%はリウマチ・骨粗しょう症などの筋骨格系疾患で、事後処理型医療であることを反映しているようです。この中で、さらに、医療費高騰の真犯人を突き止める必要があります。日本の保険制度は医療費出動を抑えるために、毎年、様々な改定が行われています。その結果、医療機関に支給される医療費は年々減少しています。医療機関は身を削って、日本の医療制度を支えているのに、どうして医療費が抑制されないのでしょうか?実は、医療費高騰の真犯人は製薬会社に支払われる「薬剤費」なのです。国が「ジェネリック医薬品」を推奨するのはこのためです。

重ねて強調しますが、日本の医療実態は、病気になってから手厚く治療する事後処理型医療なのです。この制度は、病気になっても安心して質の高い医療を受けることができるというのが特徴です。しかし、私たちは病気にならないことのほうがより貴重で価値があることなのだということに気づく必要があります。健康であるためにどうしたらよいのかを個人個人が考え、実践してゆくことが私たち国民の義務なのです。

III)価値観を見直す~健康寿命120歳プロジェクト~

日本の医療制度崩壊を防ぐ唯一の方法は「元気で長生き(医療費を使わない)、社会貢献(所得増加による納税)できる高齢者を増加させる」こと以外にありません。長生きの目標は人間としての生物学的寿命120歳です。人間の細胞分裂ミスコピーの蓄積は120歳までに癌を発生させると計算されています。まずは、ここまで、元気で生き抜く覚悟を持つ必要があります。生活習慣病、寝たきり状態(脳血管疾患・筋力低下・骨粗しょう症・リウマチ・認知症)を予防または克服する必要があります。まずは生活習慣を見直しましょう。生活習慣病を誘発する過食、筋力低下を誘発する運動不足を避けることが第一歩です。「食事」と「運動」に有効な自己投資をしてください。病気から身を守るための予防は国の医療制度が支えてくれるものではありません。自己努力が必要です。添加物の多い食品を避け、多少値段が高くても旬のもの、良いものを選んで、食べましょう。腹八分を超えてはいけません。運動する機会を作りましょう。スポーツクラブやジム、パーソナルトレーニングなど、必要であれば積極的にお金を使うべきです。このような意見は贅沢と解釈されるかもしれません。しかし、日本人の消費行動調査統計によると、節約したくない家計費の第一位がレジャー・娯楽費、第二位が食品・飲料費、第三位が交際費、第四位が医療費となっています。健康への投資が後回しになる傾向が見えます。また、日本の医療費は42兆円ですが、娯楽費には65兆円、葬儀費には20兆円が費やされ、国民の財布から直接支出されています。娯楽などの瞬時の悦楽や死んだ後のセレモニーに、多くの費用が支出されているというのが、現在の日本の実態なのです。お金の使い方は、個人の価値観の問題ではありますが、このような現状の下で日本の医療費が高いという議論が成立するのか、疑いたくなる出費メンタリティーではないでしょうか?ちなみに、東日本大震災後に仙台で開催された「嵐」のコンサート、経済効果は93億円だったそうです。

現代の日本人には豊かさがあります。個人個人の価値観を見直し、事後処理型医療制度に依存しないで、疾病予防に投資してゆくことに大きな価値を見出してゆくことが必要です。そして「病気にならないぞ。寝たきりにならないぞ。そのために自分への投資をするぞ。」という考え方が、文化あるいは習慣として根差せば、少子高齢化に伴った医療制度崩壊リスクは回避できると考えられます。120歳まで元気で長生きする。そして社会貢献をする。このことがたわごとや空想ではなく、常識的な目標として認知されることを目指してゆきたいと思っています。

IV) 関節リウマチ治療における「健康寿命120歳プロジェクト」

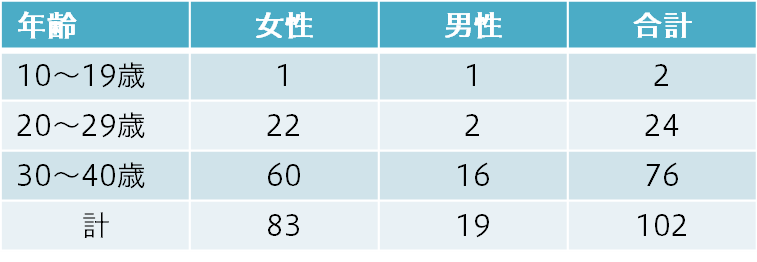

関節リウマチの治療は発症早期に適切な治療介入をすることで、生命予後や機能的予後を劇的に改善させることができるようになっています。当院に通院中の関節リウマチ患者さんの年齢層ピークは50歳代ですが、患者さんのリウマチ発症年齢はもっと若い時期だったはずです。患者さんの社会貢献機会喪失を防ぐためには発症から診断までの時間的ロスをなくす必要があります。そこで、当院に通院する40歳以下のリウマチ患者さん102名のアンケート協力をいただき、当院受診までのプロファイルを分析してみました。

【患者さんのプロファイル】

20歳代後半で関節痛を自覚。関節リウマチという病名のイメージは無く、一時的な腱鞘炎と思う。症状出現から半年以内には、整形外科または整骨院を受診している。この時期には関節リウマチの診断には至っていない。定期的受診はせずに、症状の悪化などに合わせてたびたび受診していた。関節症状の改善が無いため、たまたま当院の連携医療機関を受診。関節リウマチ疑いとなり、当院への紹介を受けて当院受診に至る。初めの症状発生から当院受診までに約10年を要している。

関節リウマチは、患者さんの社会貢献機会を低下させ、健康寿命へのリスクになります。患者さんは症状を自覚後、比較的早い時期に医療機関を受診していました。当院受診までのおおよそ10年間はある程度の関節症状を抱え、社会参加の満足度は低かったと推定されます。この10年の喪失を無くすための今後の対策として、患者さんが最初に受診する地元の整形外科や整骨院と緊密な連携を構築し、リウマチの診断時期と治療介入時期を早めてゆくことに努力したいと思っています。

皆さんも、子どもたちに託せる日本を創るため「健康寿命120歳プロジェクト」に参加してみましょう。

リウマチ関節リウマチの早期発見2017.10.02

関節リウマチは全身の関節炎がおこり、関節の障害から身体機能がおかされてゆきます。のみならず、肺や腎臓などの内臓障害や狭心症・心筋梗塞、癌・リンパ腫などの悪性腫瘍のリスクになることが知られています。リウマチは健康寿命を縮める病気です。このため、リウマチは早期に発見して適切な治療を早期に開始する必要があるのです。リウマチの治療に携わる医療者としては、リウマチ発症早期の患者さんに対する治療を適切に行い、患者さんの生活クオリティを落とすことなく社会参加をしていただくことが、最大の社会的責務です。

このような意味で当院の診療パフォーマンスは、最大限の社会貢献をしているのでしょうか?以前、述べたように、関節リウマチの発症年代のピークは40歳代にあります。ところが、当院を受診中の患者さんの年代ピークは50歳代にあり、30・40歳代はむしろ少ないのが実情です。この結果を受けて思うのは、患者さんが当院を受診するまでのどこかに早期発見早期治療を阻む原因が潜んでいるのではないか?ということです。

そこで、現在当院受診中の40歳以下の患者さんにアンケートのご協力をいただき、この疑問点を検証してみました。アンケートは本年4月末日までに当院に在籍する126名の40歳以下のリウマチ患者さんを対象としました。102名の患者さん(回収率81%)にご協力いただきました。年齢、性別の内訳は以下の通りです。

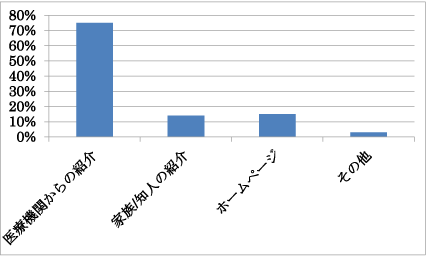

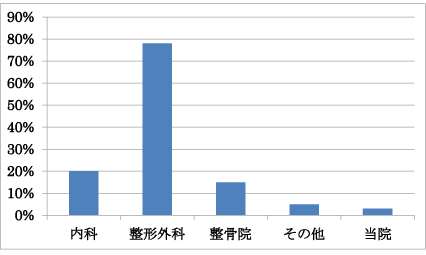

▼まず初めに、患者さんの当院への受診動機を示します。

ホームページを調べるなどして自発的に来院した患者さんはきわめてわずかで、当院連携医療機関からのご紹介やご家族からの勧めなど、背中を押されての受診が多いようです。

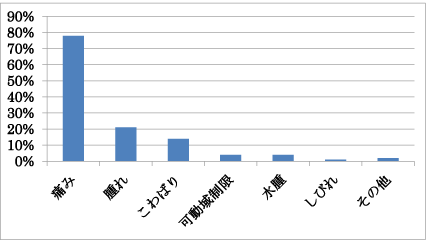

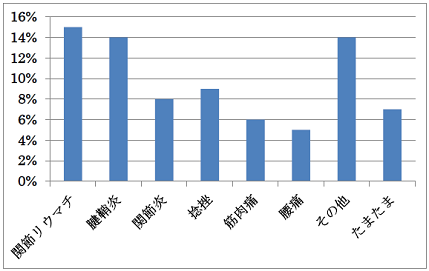

▼次に、当院を受診された患者さんの初発症状とその部位を複数回答で調べてみました。

関節リウマチの特徴である手足の小関節の痛みのみならず、膝や肩、腰などの比較的大きな関節の痛み症状が初発であることも多いようです。

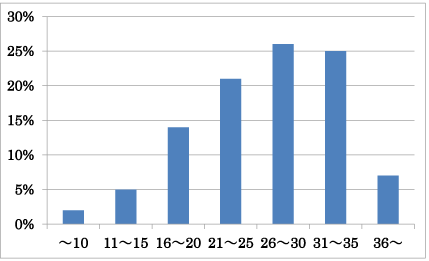

▼それでは、このような症状をはじめて自覚したのはいつだったのでしょうか?

横軸に症状の自覚年齢、縦軸に患者さんの割合を示しています。当院を受診中の40歳以下のリウマチ患者さんの初発は年齢のピークは20歳代後半でした。症状の初発から当院受診までに約10年程度の開きがある可能性が推測されました。

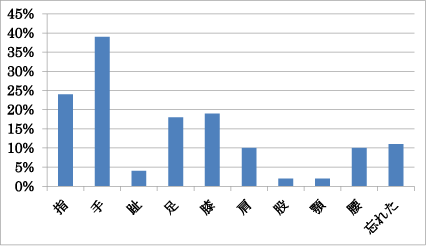

患者さんはこの間にどのような医療機関を受診しているのでしょうか?

▼当院受診までに受診した医療機関について複数回答で調べてみました。

症状を自覚して、すぐに第一医療機関として当院を受診した患者さんは極めてわずかで、約8割の患者さんは整形外科を受診しています。当院への患者さんのご紹介が最も多い医療機関が整形外科であること、当院受診までに複数の医療機関を受診している患者さんが多いことを考慮すると、患者さんの医療機関受診プロファイルとして、以下の順番での受診行動が推測されます。

第一医療機関:内科、整骨院、その他の医療機関(整形外科も含む)

第二医療機関:当院連携の整形外科医療機関

第三医療機関:当院

▼症状が発生して医療機関を受診する場合、その症状の原因疾患として何を連想するかによって、受診行動が規定される可能性が高いため、症状発生時にイメージした病名を調べてみました。

「関節リウマチ」をイメージした患者さんは15%のみでした。「その他」中には、帯状疱疹など内科的な疾患をイメージした患者さんも多く、「たまたま」一過性の症状と思い、症状緩和のみを目的とした受診行動をとるような患者さんも多いようです。患者さんに対して、医療機関やご家族などから、早い段階で「リウマチ」というキーワードがインプットされると、その後の医療機関受診行動において、リウマチの診断・治療に至るまでの時間が短縮される可能性があります。先述したように、現在当院に受診中の40歳以下の患者さんは当院受診に至るまでに約10年を要していることが予測されることから、「関節リウマチ」という疾患イメージのインプット時期は非常に大切な要素となります。

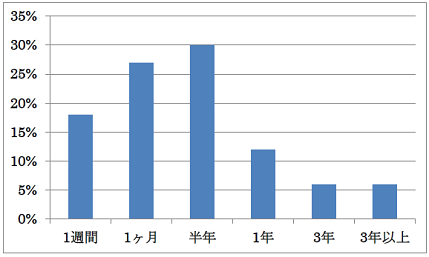

多くの患者さんは「関節リウマチ」というキーワードをイメージしていないことから、発生した症状を軽微に考え、第一医療機関受診までに時間を要するような「ためらい時間」はないのでしょうか?

▼患者さんが第一医療機関を受診するまでの時間を調べてみました。

多くの患者さんは、はじめての症状発生から半年以内には第一医療機関を訪れていることがわかりました。患者さんが医療機関受診を「ためらう」傾向はなさそうです。ということは、第一医療機関受診から関節リウマチの診断に至るまでに多くの時間を要しているということを示唆しており、医療機関側の診療連携に問題があるという問題が浮かび上がってきます。

当院受診中の40歳以下のリウマチ患者さんから得られたアンケート調査結果から、当院受診に至る行動をプロファイリングすると、以下のように推測されます。

20歳代後半に関節痛を自覚。

リウマチのイメージは全く無く、腱鞘炎など一過性の症状と考え、少なくとも症状自覚後半年以内には市中の医療機関(整形外科や接骨院)を受診している。

この時点では、関節リウマチの診断に至らず、対症療法がおこなわれる。症状の程度に波があり、痛みが強いときのみ医療機関を受診している。

このような繰り返しが約10年間続き、なかなか症状の改善が得られないため、(たまたま?)当院連携の整形外科クリニックを受診。

関節リウマチの疑いにて当院紹介受診。

関節リウマチ治療では、早期発見早期治療が非常に重要です。患者さんに寛解を目指した治療を提供し、社会活動性を高く保っていただくためには、受診行動のプロファイルで推定される、関節リウマチの診断に至るまでの10年間を無くすことが必要です。今後当院では、整骨院との連携、10年間を短縮するための防波堤となりうる整形外科クリニックとの連携を強化してゆく予定です。

リウマチ当院初診関節リウマチ患者さんの年齢分布2017.04.01

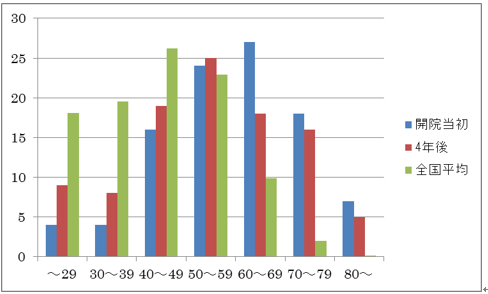

当院では、関節リウマチ患者さんの早期発見・早期治療に力を入れています。開院後4年を経過した時点で、関節リウマチの早期診断ができているのか調べてみました。下の表では当院を初診で受診した関節リウマチ患者さんの年齢分布を開院当初3ヶ月・開院4年目の一年間そして全国平均と比較しています。グラフの横軸は年齢、縦軸は%です。

全国平均(緑)では、若年層に多くの分布が認められ、40歳台に発病のピークがあります。当院開院当初の3ヶ月間の年齢分布(青)では60歳台にピークを示していましたが、開院4年目(赤)では診断のピークが50歳台にシフトしてきており、開院当初よりは早期診断が可能になってきている傾向がうかがわれます。関節リウマチの治療では、治療開始が遅れると関節破壊が進行し、治療効果も得られにくくなりますので、発症早期からの治療が大切になってきます。当院では、発症してある程度時間が経ってしまった患者さんの初診がまだまだ多い傾向が続いています。早期発見・早期治療で患者さんの社会参加率・社会復帰率を高めることに貢献してゆきたいと思っています。50歳未満で関節リウマチを発症する患者さんにしっかりと医療提供ができるような取り組みをしてゆく必要があります。

院長日記クリニックにおける医療費支払い方法について2017.03.01

~クレジットカードの必要性~

関節リウマチの治療では、高額な生物学的製剤の登場によってクリニックや薬局で大きな金額の医療費支払いをしなければならないことが多くなってきています。現金を持ち歩かず支払い決済ができるクレジットカードの有用性が推定されます。実際、入院費用のクレジットカード決済が可能な医療機関は増加しています。同様に外来診療でもクレジットカード決済方式の需要は高いのでしょうか?当院連携薬局から興味深いアンケート調査結果が出されました。調査薬局から許可を得て、調査結果を掲載します。調査薬局を利用する患者さんを対象とした結果です。

① クレジットカードの所有状況

クレジットカードを持っている 82%

クレジットカードを持っていない 18%

*クレジットカード普及率は思ったより少ないと思いました。

② クレジットカード決済希望状況

希望する 45%

希望しない 36%

どちらでもよい 19%

*クレジットカード決済希望者はあまり多くないようです。

③ クレジットカード決済希望金額

5000円以上 25%

10000円以上 16%

20000円以上 11%

金額にかかわらず 48%

*クレジットカード決済希望者は窓口支払額に依存していません。

外来診療でのクレジットカード決済需要は大きくありませんでした。

院長日記医療費の適正化を目的とした診療様式について2017.02.01

~当院の取り組み~

一人当たりの医療費は、以下の式で構成されます。

「一人当たりの件数」x「一件当たりの日数」x「一日当たりの診療費」

① 一人当たりの件数:一人の患者が受診した医療機関の数

② 一件当たりの日数:一人の患者が同一の医療機関に通った日数

③ 一日当たりの診療費:一人の患者さんにかかった医療費用

健康意識の個人差は大きいため、患者さんの医療機関への依存度もまちまちです。些細な症状でも大いに気にかかってしまう方は、多くの医療機関に頻繁に受診し、その都度検査、投薬を受けるため、上記の①②③のいずれも大きくなります。このため莫大な医療費がかかることになります。日本の医療制度では、フリーアクセス(患者さんはどの医療機関にも自由に受診できる)の権利が保障されていることから、①は患者の意識に大きく依存しています。③は治療に関連する要素であるため、医療機関に大きく依存しています。②は健康管理・病気管理について患者さんと医療機関との認識の一致性に依存しています。受診している医療機関でしっかり分析された健康管理方法・病気管理方法を患者さんが理解し、信頼できるようであれば小さくなります。医療機関における分析が不十分で、管理方法に妥当性や信頼性が乏しい場合は大きくなります。②については患者さんと医療機関の共同作業で小さくすることが可能な要素なのです。

日本における受診日数は、下に示すように先進国の中でもかなり多いのです。国民の健康意識が「予防」・「自己管理」の方向に向かうことで、日本でもこの要素を少なくしてゆくことが可能となります。

【受診日数の各国比較(国民一人当たりの年間平均受診回数)】

日本 21

アメリカ 5.3

イギリス 4.8

フランス 5.2

スウェーデン 2.7

そもそも、社会参加を阻害する病気にはならないことが普通でなければなりません。ところが、現代の日本では病気になったら手厚く治療することが普通になってきつつあります。つまり、病気になることが前提の医療体制なのです。超高齢化を迎えた現代において、我々日本国民は普段から病気予防に努め、不幸にして病気になってしまったら、医療機関の指導のもとで、社会参加を目的に徹底した「病気管理」「健康管理」を行って行くことを常識としてゆく必要があります。このような発想の転換が実現してゆけば、「受診日数の低下」がその指標となってきます。

当院では、平成28年4月より予約診療の様式を「完全予約制」から「管理予約制」に変更しました。「管理予約制」では治療や検査など、医学的管理の上で来院が必須な患者さんにのみを予約適応としました。また、同一傷病名での複数医療機関受診(重複診療)をなくすため、連携医療機関との連携強化(患者さん診療情報の提供や紹介)に注力しました。これらの診療様式改善によって、患者さんの受診回数の適正化が得られてきています。

【当院再来患者さんの一カ月ごとの来院回数の変化】

平成28年1月~3月(完全予約制)

再来患者さんの延べ人数 6,282名

1回来院 3,844名

2回来院 827名

3回来院 156名

4回来院 56名

5回以上 18名

平成28年10月~12月(管理予約制)

再来患者さんの延べ人数 5,150名(18%減少)

1回来院 3,631名(6%減少)

2回来院 506名(39%減少)

3回来院 102名(35%減少)

4回来院 36名(36%減少)

5回以上 11名(39%減少)

【当院受診患者さんの連携医療機関へのご紹介数の変化】

平成28年1月~3月(完全予約制)

再来患者さんの延べ人数 6,282名

紹介数 194名

平成28年10月~12月(管理予約制)

再来患者さんの延べ人数 5,150名(18%減少)

紹介数 254名(31%増加)

医療を必要とする患者さんに適正な医療を行うために当院では今後も「管理予約制」を継続してゆきますが、緊急の患者さんへの対応に機敏性を欠くといった弊害も懸念されてきています。今後、「管理予約制」を軸とした更なる診療様式の変更適正化を提案してゆく予定です。